LA PASIONARIA DI CEFALÙ

di GIORGIO BELLI DELL’ISCA

«Come Dolores Ibarruri, la “Pasionaria” di Cefalù – l’hanno ribattezzata con questo soprannome che le calza a pennello – non conosce ostacoli, il suo passo è sicuro. Non le pesano gli 80 anni, ormai suonati: la sua giovanile esuberanza ha del miracoloso, la sua lingua gentile ma anche tagliente come di rasoio per chi le si frappone». È così che Bent Parodi tratteggiava la figura di Pepita Misuraca nella deliziosa recensione al suo ultimo libro. Chiunque l’abbia conosciuta o anche soltanto incontrata, negli anni della sua intensa militanza culturale, non ha potuto fare a meno di rimanere avvinto dal travolgente e generoso entusiasmo, dall’energica eleganza della personalità, dalla sua irreparabile giovinezza.

Quello di Pepita Misuraca «sembra un nome preso in prestito da I Vicerè di De Roberto», ebbe a dire lo scrittore Giorgio Saponaro. All’anagrafe Giuseppina Barbarossa, era nata a Genova il 9 ottobre 1901. Il padre Federico, decorato di medaglia d’argento al valor militare dopo la battaglia di Adua, con i suoi racconti patriottici contribuì certamente ad alimentare nella figlia un’ottocentesca propensione al vagheggiamento romantico e all’idealizzazione dell’uomo in divisa.

Avvenne così l’incontro fatale che avrebbe cambiato per sempre il destino della sua vita. Siamo nel 1917 e Pepita diventa madrina di guerra per supportare il morale di un nobile tenente di artiglieria cefaludese in batteria sull’Isonzo, proprio nei giorni della resistenza del Piave. Tra i due si sviluppa una densa corrispondenza epistolare, preludio e congiuntura di un amore così profondo da portarli alle nozze.

È il 1920 e la diciottenne genovese arriva per la prima volta in Sicilia, sposa del giovane rampollo di una delle più eminenti famiglie di Cefalù, il paese che avrebbe subito sentito come luogo eletto della sua anima. Pepita conduce una felice vita coniugale e a partire dalla fine degli anni ’20 si trasferisce con la famiglia a Palermo, dove il marito, lasciata la professione forense, era entrato a far parte della Milizia Nazionale.

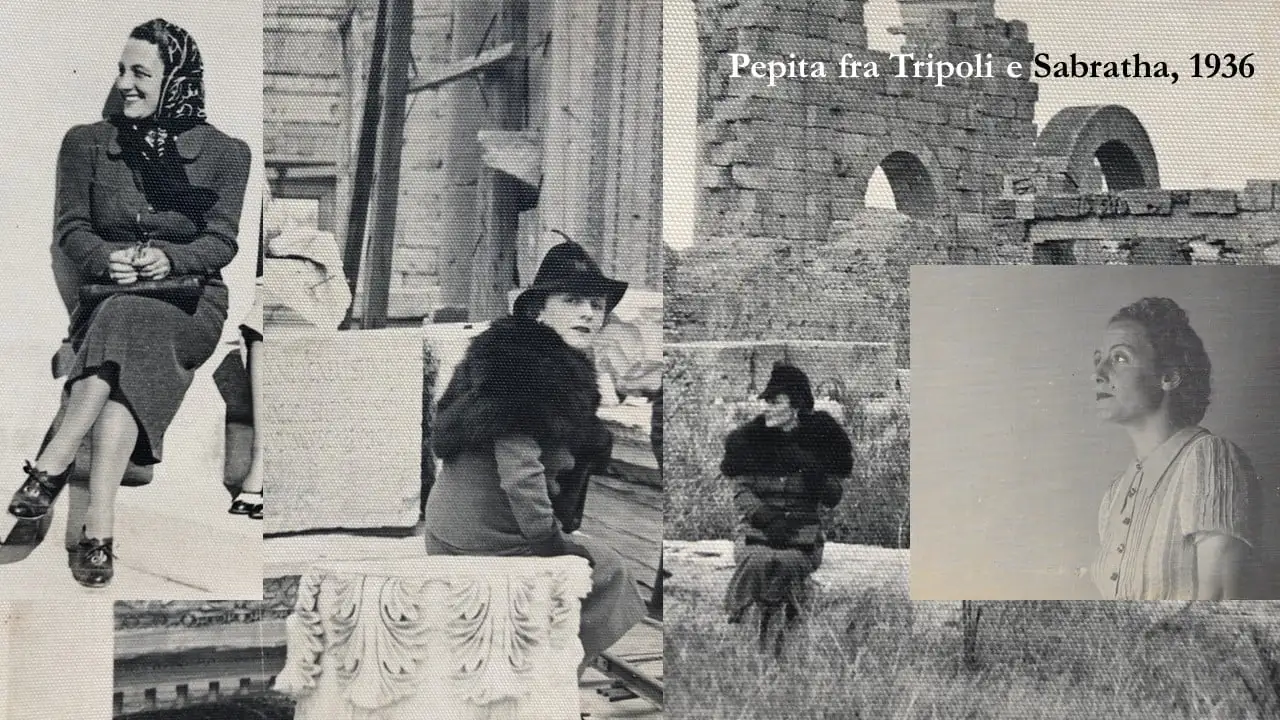

La carriera di Salvatore Misuraca la porta prima a Tripoli (1935-1939) e poi nell’Africa Orientale Italiana (1939-1943), da cui rientrerà nell’agosto ’43 dopo un travagliato viaggio di circumnavigazione dell’Africa.

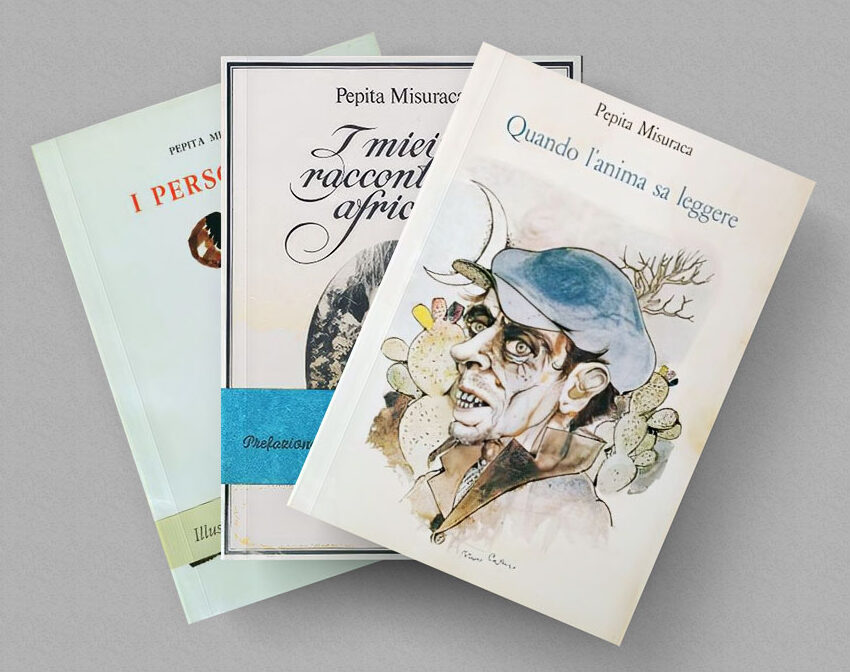

Di questi quattro anni Pepita ha lasciato una pregevole testimonianza ne I miei racconti africani (1977), dedicato «A tutte le donne italiane che come me hanno sofferto l’avventura africana». Il quinquennio di prigionia vissuto in Kenya dal marito prima, la scomparsa del padre e la successiva morte del suocero poi, la vedono assumere le responsabilità familiari e in progressiva autonomia anche la gestione delle proprietà terriere di casa Misuraca. Scopre così l’incanto di una vita immersa nella natura e la sincera condivisione del semplice mondo contadino. Tra Cefalù e Palermo coltiva con acceso trasporto la musica e il teatro: i concerti, l’opera e le stagioni di prosa rendono ogni giorno più vivida e intensa la sua passione per il mondo dell’arte.

Non meno stimolanti sono le serate da Flaccovio insieme al marito, abituale frequentatore della storica libreria di via Ruggero Settimo. È in questo salotto letterario del capoluogo siciliano di fine anni ’50 primi anni ’60 che Pepita conosce, tra artisti e intellettuali, «il grande scrittore» Leonardo Sciascia, «uomo strano, timido, introverso», come appunterà nei Diari qualche anno più tardi.

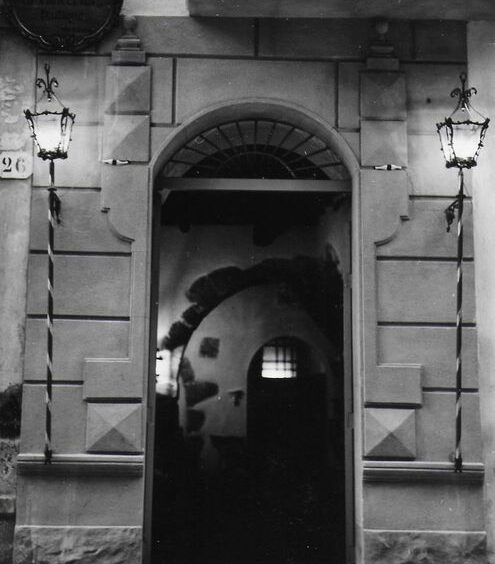

Ma è Cefalù ad offrirle l’occasione per liberare le sue energie creative e un’inarrestabile voglia di fare. Intuendone le ampie risorse turistico-culturali e cavalcando l’onda di un fermento che in quegli anni stava facendo della Sicilia una meta per raffinati viaggiatori e uno spettacolare set per cineasti e attori di successo, Pepita apre un’esclusiva boutique, ideata all’insegna del buon gusto e di raffinate contaminazioni: capi ricercati d’alta moda, stampe antiche, libri d’arte, artigianato di pregio, stoffe somale, piccolo antiquariato.

Visitatori stranieri e sofisticati intenditori vengono conquistati dall’eleganza de “La Lanterna” e dall’espansiva cortesia della padrona di casa, che si rivela anche una brillante talent-scout: intuisce e incoraggia l’estro di giovani artigiani, ne valorizza le qualità creative e li consegna alla ribalta. La boutique diviene ben presto un epicentro culturale per letterati, artisti, musicologi, giornalisti, con cui Pepita, sotto i suggestivi archi in pietra di epoca medievale, stringe amicizie e feconde collaborazioni. Sarà grazie a lei e a Mila Contini se l’Alta moda, per sette edizioni consecutive, punterà i suoi riflettori sulla manifestazione “Cefalù Moda-Mare”, alla quale partecipano i più noti stilisti del tempo, incluso Sergio Soldano, le cui pellicce destinate alle sfilate attraverseranno con Pepita tutta la Sicilia sul tettuccio di una Fiat 850.

Animata da insopprimibili slanci e da uno smisurato amore per la musica, scommette nuovamente su se stessa e nel ’66, sotto la guida e l’alto magistero del grande amico Roberto Pagano, fonda “l’Associazione degli Amici della Musica di Cefalù”, attiva ancora oggi, con il nobile scopo di «promuovere e sviluppare la conoscenza e l’interesse per le manifestazioni musicali aventi dignità d’arte, concorrendo all’elevazione culturale della cittadinanza». Ci vorrebbero troppe pagine per raccontare le stagioni musicali da lei organizzate con la presenza di giovani luminosi musicisti, su tutti il geniale Salvatore Cicero; gli aneddoti e i trionfi dei concerti da tutto esaurito con direttori d’orchestra di primissimo ordine, talvolta allestiti anche nella sua villa cinquecentesca; le recensioni da lei firmate e pubblicate sui giornali locali.

Con l’esperienza acquisita e il suo sensibile intuito riconosce e promuove nuovi talenti anche in ambito musicale: sarà Pepita Misuraca, infatti, a cambiare il corso della vita dei fratelli Biondi, scegliendo per il piccolo Fabio persino lo strumento del violino.

Sono questi i tempi di una vera e propria attività di scrittura, assai diversa dal genere lirico sporadicamente praticato nel corso degli anni ’60 e meno asistematica rispetto a quella dei Diari, intimi e personali.

Con umiltà e con un sentimento di costante inadeguatezza, malgrado gli incitamenti e qualche generoso e autorevole giudizio, si cimenta in una narrazione di carattere autobiografico e nella stesura di alcuni racconti, senza tuttavia sentirsi mai davvero all’altezza: «non capisco io stessa se sia riserbo, modestia, rispetto per la letteratura, credo soprattutto questo» (dai Diari, 9/5/’71).

Pepita non ha ambizioni artistiche e trova il proprio modo di scrivere «affrettato, spontaneo, ma non meditato», considera «scarsa» la sua cultura (15/5/’71). Ciononostante, sente l’urgenza di raccontarsi, alla ricerca di pareri e di suggerimenti qualificati: «vorrei tanti tanti giudizi, non importa se negativi, vorrei dei consigli. Mi piacerebbe parlare con Sciascia, con la Ginzburg» (20/9/’71).

L’incontro con lo scrittore di Racalmuto sarà decisivo, perché incoraggerà Pepita a battere una strada da cui, a cavallo fra il ’72 e il ’73, prenderanno forma I personaggi, libro pubblicato sotto l’egida dell’amico Flaccovio, mentre dall’insigne dantista Steno Vazzana avrà l’onore di una prefazione che coglie nel segno e individua compiutamente i temi fondanti della sua scrittura: «Questo è un libro di memoria e d’amore. Un libro di umanità». Sono anni di alacre attività, di riflessione e di ripensamento del proprio percorso compositivo e dello stile finora adottato. Tra un viaggio e l’altro, l’instancabile Pepita discute – a Roma con Folco Quilici e a Milano con Vincenzo Consolo – dei suoi inediti racconti africani, abbozzati diversi anni prima e adesso in corso di revisione.

Si decide a mettere ordine tra quelle che chiama «scartoffie» o «non sudate carte», che «straripano dai cassetti», e intanto continua a scrivere negli intervalli di tempo concessi dal nuovo impegno che sta per assumere.

Siamo agli inizi del ’76 e Pepita ha in animo un nuovo progetto, grandioso e polifunzionale: concepisce e fonda il Centro di Cultura di Cefalù, coadiuvata con esemplare cura da un grande maestro, intellettuale, filologo, luminare del mondo classico, Giusto Monaco, allora Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia che la introduce nel mondo universitario palermitano: qui stringe fondamentali legami di collaborazione con diversi Istituti, anche di ambito scientifico, e tra tutti quello di Archeologia, dove le viene presentato il giovane Amedeo Tullio che, da vicepresidente del Centro, affiancherà Pepita in moltissime iniziative e diventerà l’artefice di campagne di scavo così determinanti da ridisegnare la storia dell’antica Cefalù.

Forte della lunga militanza con gli “Amici della Musica” e di una abilità dialettica e persuasiva pressoché infallibile, riesce ad ottenere finanziamenti essenziali alla realizzazione di molteplici attività, da quelle altamente formative con le scuole ai prestigiosi convegni: con irresistibile tenacia Pepita entra in tutte le sedi istituzionali, stabilisce e consolida i contatti con uffici comunali, sovrintendenze, assessorati, ministeri e persino banche. Lettere, anche con il Presidente della Regione Piersanti Mattarella, richieste scritte e protocollate, appuntamenti, continue sollecitazioni, insistenti telefonate, garbate e incisive sfuriate sono una parte dell’armamentario tenuto costantemente in esercizio dall’irriducibile pasionaria. Memorabili il “Convegno per la difesa dei beni culturali di Cefalù” (agosto ’76) e la “Tavola rotonda sul Duomo di Cefalù” (maggio ’77), la cui eco avrà effetti dirompenti, grazie anche a relatori di altissimo profilo (C. Brandi, W. Krönig, M. Paribeni) e al loro grido di sdegno e di denuncia contro le amministrazioni.

Pepita Misuraca, spalleggiata in modo trasversale dal mondo accademico, affronta coraggiosamente anche gli ostacoli della Curia e lotta a viso aperto per l’arte e i monumenti della sua città, riuscendo a spuntarla e preparando le mosse successive: trova i fondi e fa pubblicare gli atti dei convegni, istituisce il “Premio Culturale Cefalù” (1978), destinato ad opere di saggistica sulla Sicilia, e organizza un “Convegno Internazionale per la salvaguardia dei monumenti siciliani dall’inquinamento atmosferico” (luglio ’79), che vede anche la non casuale presenza di due autorevoli relatrici, Paola Rossi Doria e Marisa Laurenzi Tabasso.

Le straordinarie conseguenze sul piano del recupero, della tutela e del rilancio dei beni culturali saranno sotto gli occhi di tutti e verranno sancite, pochi anni dopo, dalle parole di Giusto Monaco sul primo numero (1984) della rivista del Centro di Cultura: «la gratitudine più intensa va a chi non molti anni addietro accese il fuoco e lo ha poi visto ampiamente divampare, a Pepita Misuraca, che volle costituire questo Centro, vincendo resistenze e indifferenze, fomentando entusiasmi, mobilitando e stimolando collaboratori. Ci trovammo tutti, allora, nell’impossibilità di resistere alle sue sollecitazioni e al fascino indicibile di questa stupenda Cefalù.

Ci sentiamo tutti, ora, impegnati a tenere il campo, a coltivare memorie, a realizzare iniziative». È proprio la memoria il motivo ispiratore che continua ad informare la sua scrittura, anche dopo la seconda pubblicazione del ’77 con la lusinghiera prefazione di Folco Quilici. Pepita prosegue in parallelo l’irrinunciabile stesura dei Diari e la composizione di nuovi racconti, non senza tornare con aggiunte e modifiche al testo autobiografico originario, Una genovese in Sicilia, che dai Diari ha spesso preso le mosse come da una materia letterariamente informe e in continua espansione.

Una tecnica singolare la sua, che spontaneamente opera quasi una commistione di generi, come rivela anche la scelta del felice esergo di R.W. Emerson, e utilizza il serbatoio della memoria per fondare e al contempo riaffermare quella che nei Diari e nelle Lettere viene da lei più volte denominata «la religione dei ricordi». Ecco che la scrittura, intima rivelazione e trasposizione di sé, si fa esercizio ascensionale, strumento che attraverso la ricognizione e l’identificazione — individuale e collettiva, privata e pubblica — di luoghi, persone, sentimenti permette all’autrice di identificare se stessa, non soltanto nello spazio del vivere passato e presente, colto in un’armonica simbiosi di antropologia e natura, ma anche in quello rassicurante di un altrove letterario dove «l’anima sa leggere le piccole cose».

Sullo scorcio degli anni ’70 Pepita lavora simultaneamente a diversi progetti di scrittura, tutti emotivamente permeati di un soffuso autobiografismo, e nel 1982 vede la luce il suo ultimo libro, Quando l’anima sa leggere, con l’Arraggiatu in copertina espressamente disegnato per lei da Bruno Caruso.

La nuova edizione ingloba al suo interno la prima opera della scrittrice, anche per celebrare i cinquant’anni dalla pubblicazione del ’73. I racconti de I personaggi e i bozzetti compresi nella parte iniziale del volume dell’82 risultano a distanza di tempo un continuum narrativo: consecutivi i periodi di composizione, medesimi la forma letteraria, lo stile, lo spirito, e soprattutto identici lo spazio e il tempo dell’ambientazione, la Cefalù degli anni ’20 del secolo scorso. Il titolo, ancora oggi, non può che rimanere lo stesso: è Pepita ad averlo maturato e ad evocarlo fin dalla premessa all’edizione dell’82, quasi un’inconscia poetica della nostalgia.

In questi miei racconti parlo della Sicilia del 1920, tanto diversa da quella di oggi. Poco si è parlato di quel mondo di allora, semplice, direi quasi ingenuo, un mondo che aveva la poesia delle espressioni genuine; la vita era più sana. Intanto dove oggi c’è la città di cemento, accanto al centro storico, allora c’erano i canneti, i giardini di aranci e una chiesetta barocca, poche abitazioni contadine. In questo paese dove io vivo ancora, si conduceva allora una vita pacifica, si respirava un’aria di attiva quotidiana collaborazione fra gli uomini. Questa Sicilia del 1920 mi venne incontro quando io avevo diciotto anni e ne rimasi affascinata; avevo lasciato un mondo un po’ diverso, ma ho saputo capire, ho saputo leggere, ho trovato questa terra ricca di tradizioni, di storia e nella sua gente la più viva espressione dei valori umani, per questo mi sento ormai siciliana.

La struttura della sua ultima opera porta i segni di una stratificazione compositiva che dalla fine degli anni ’60 si estende fino al 1980.

Questa risulta articolata in tre parti: la prima, concepita come un sequel de I personaggi, si chiude con una riflessione quasi programmatica che contiene già il titolo definitivo dell’intero libro; la seconda, Una genovese in Sicilia, corrispondente al corpus più antico, è la narrazione della propria vita fino alla scomparsa del marito; la terza, la più recente, come esplicitato dall’indicazione temporale Quindici anni dopo, conduce al presente della scrittura di Pepita, anziana e «bisnonna da ben diciotto anni».

Ritroviamo lo stesso sguardo pieno di rispetto e di umana pietà per i personaggi umili e sublimi della Cefalù del 1920, insieme ad un’affinata capacità di penetrazione sensibile che, con ritmo lieve e gentile, sa osservare l’universo essenziale e autentico della vita e dischiudere il sentimento nascosto delle cose, in equilibrio fra rappresentazione realistica e sfumato impressionismo. L’andamento fluido e pacato dei periodi paratattici, la prosa volutamente non ricercata eppure attenta ai dettagli più minuti, il tono di affabile conversazione ci accompagnano lungo le tappe di un’esistenza fuori del comune sino ad accoglierci con squisita discrezione tra le mura dell’antica casa.

È l’11 maggio 1985, il Centro di Cultura organizza una serata per tributare un lungo e vibrante omaggio alla sua fondatrice e adesso Presidente onoraria. Tanti gli emeriti studiosi e i rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura accorsi, alcuni divenuti negli anni cari amici di Pepita, che è lì, impeccabile spettatrice protagonista. Si succedono gli interventi, ciascuno volto a delineare un aspetto della figura pubblica dell’intrepida mecenate. E il turno del professor Massimo Ganci che, fatto proprio l’ormai celebre appellativo di “Pasionaria di Cefalù”, si sofferma sulle specificità letterarie dell’opera della scrittrice: prima mette in luce «le sue straordinarie capacità di leggere, in chiave umana e sociale, nell’anima della gente d’Africa», poi, accennando ai bozzetti presenti nel suo ultimo volume, ne evidenzia l’acuta e pirandelliana caratterizzazione umoristica. La sua relazione volge al termine, lo sguardo alla platea e alla silenziosa vestale, la voce stentorea si incrina commossa per una conclusione dall’effetto teatrale: «¡Se siente, se siente. Pepita está presente!».

Era calato il sipario sull’irripetibile vita di una donna che dallo scoglio di Quarto, tredicenne per mano al suo papà ad ascoltare la trascinante orazione di d’Annunzio, richiamata in Sicilia da un destino antico, aveva saputo con coraggiosa abnegazione scuotere Cefalù da un inerte abulico immobilismo, diventando per sempre Pepita.

Oggi il Comune, riconoscendone ancora una volta la grande statura e l’inestimabile operato per il progresso civile e culturale della cittadinanza, le intitola ufficialmente una strada, proprio davanti a quel cimitero da lei sempre adorato e frequentato, dove dal 24 dicembre 1992 riposa con la sua amatissima famiglia siciliana e il padre, genovese come lei, per contemplare insieme da questa sponda del Mediterraneo «la mia lanterna, sola su quattro sassi appoggiati al suo mare»:

Grigia e vecchia, quasi di nascosto io ti guardo

mia Genova superba; è da quasi mezzo secolo

che funziona il mio radar, io ti guardo

di qui da lontano dalla Sicilia di Ulisse,

dei miti pagani, e ti sorrido, oh mio alacre paese!

ti guardo da dove io vivo, vicino ai templi greci

e ancora nell’araba magia, che a questa gente

fa lento il cammino.

Il testo e le fotografie di questo articolo sono una gentile concessione di Giorgio Belli dell’Isca, il curatore dell’opera di Pepita Misuraca.

Il suo saggio “La Pasionaria di Cefalù” è contenuto nella recente edizione, frutto di un rinnovato editing filologico, dal titolo “Pepita Misuraca, Quando l’anima sa leggere. Storie e personaggi di Sicilia”, il Palindromo, Palermo 2023; questa riunisce insieme le opere originali dell’autrice I personaggi (1973) e Quando l’anima sa leggere (1982).

PEPITA MISURACA (1901-1992) UN AMARCORD CEFALUDESE DI TERESA TRISCARI

Dal Periodico: Il Confronto N 1 – 2024